La régulation émotionnelle dans un contexte anxiogène chez les enfants et adolescents

- serazincassandre

- 6 nov. 2020

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 17 sept. 2021

Cassandre SERAZIN

psychologue clinicienne, psychothérapeute, art-thérapeute

Nous savons cette année 2020 particulièrement anxiogène, rythmée par des événements (Covid-19, confinement, attentats, catastrophes naturelles, ...) venant déstabiliser notre quotidien et bouleverser nos stratégies pour y faire face sereinement. Alors que ces événements viennent impacter négativement les adultes, ceux-ci ont aussi, sur les enfants et les adolescents, des répercussions qu'il est nécessaire de prendre en considération.

En effet, les enfants et adolescents sont particulièrement sensibles à leur environnement car leurs stratégies de régulation pour faire face aux émotions qu'ils rencontrent sont encore en cours de développement. De même, il n'est pas forcément évident pour leur entourage de faire la distinction entre ce qui relèverait d'une ''angoisse existentielle que tout enfant appréhende au cours de son développement de celle qui prend un accent délétère, dommageable à son épanouissement'' (De Becker, 2020).

Le stress, l'anxiété, la peur : quelles différences ?

Avant toute chose, il est nécessaire de faire un point sur les différents termes couramment employés à ce propos, ceux-ci étant souvent utilisés de manière interchangeable aussi bien dans le langage courant que dans la littérature scientifique concernant la régulation émotionnelle. Le stress serait défini comme une transaction entre l’individu et son environnement, alors que l’anxiété correspondrait plutôt à un état chez l’individu (Gosselin & Turgeon, 2015). Tout deux serait réactionnels à la peur : une des émotions primaires (joie, tristesse, etc.) apparaissant tôt dans le développement de l'enfant, provoquant chez lui des sensations corporelles qu'il apprendra petit à petit à reconnaître (mal au ventre, boule dans la gorge, tremblements, pleurs, etc) et provoquant une réaction comportementale réflexe (Denis, 2019). Au fil du développement, l'enfant va passer de la réaction réflexe à l'élaboration cognitive face à la peur, lui permettant de repérer les situations de potentiel danger, de les évaluer et de mettre en place des stratégies lui semblant les plus adaptées face à ces situations.

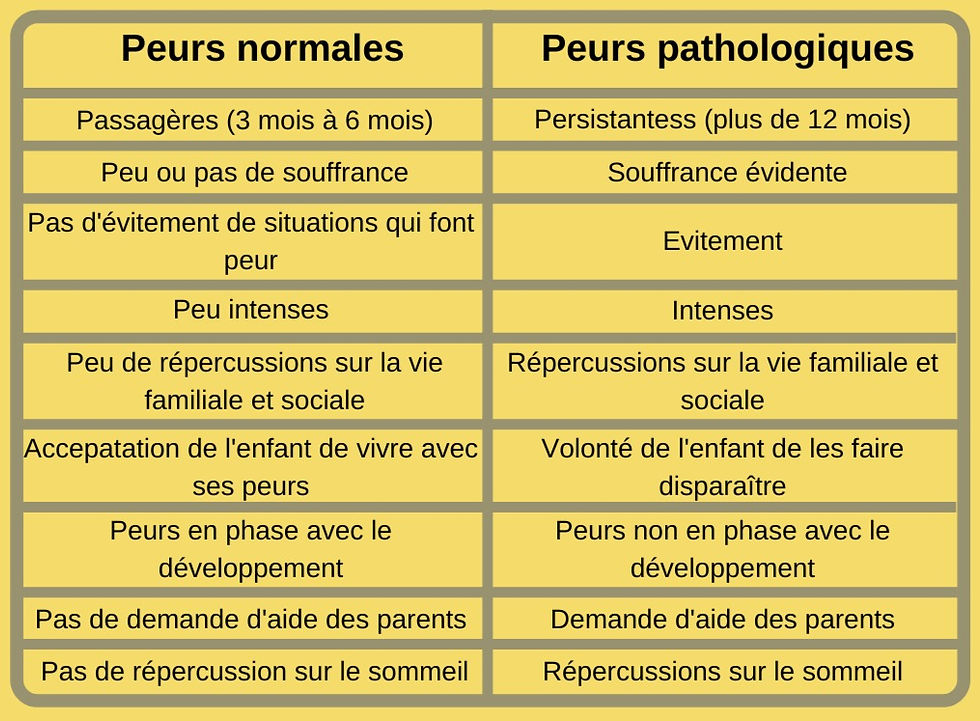

Peur ''normale'' ou peur ''pathologique''

Il faut savoir distinguer la peur « normale » entraînant une résolution spontanée avec peu de souffrance et d'évitement ; et la peur « pathologique » étant durable, intense avec une souffrance et des évitements des situations anxiogènes. Les troubles anxieux sont les plus fréquents en enfance (prévalences annuelles de 6,5%) et les symptômes associés peuvent engendrer des répercussions importantes sur leur fonctionnement, lors de cette période développementale cruciale (Simard, 2019).

Quelles influences de l'environnement ?

Durant l'enfance et l'adolescence, la sensibilité à un environnement stressant est particulièrement exacerbée. Plusieurs études constatent que la plus grande proportion de la variance de la sensibilité à l'anxiété des filles et la totalité de celle des garçons s’expliquent par des facteurs environnementaux, questionnant le rôle des expériences d’apprentissage et de l’influence de l’environnement dans le développement de celle-ci (Watt & al., 1998 ; Stewart & al., 2001), ceci nous rappelant l'idée de l’attachement de type « insécure ». Les résultats montrent notamment l’influence des comportements incontrôlés des parents suite à des symptômes d’anxiété dans l'apprentissage de l'enfant par transmission d’informations. En effet, lorsque l’enfant ou ses parents ont des symptômes physiques (mal à la tête et au ventre, accélération cardiaque, etc.) et que ces derniers ont des comportements incontrôlés de type émotionnel (se fâcher, être triste, crier, avoir peur, être impatient, être stressé, etc.) et comportemental (fumer, faire des allers-retours, manger, ne pas manger, boire de l’alcool, s’isoler, etc.), l’enfant présente une sensibilité à l’anxiété plus élevée (Stassart, 2008).

Quels enjeux ?

Chez les enfants et les adolescents, les difficultés de régulations émotionnelles sont des facteurs de risque important d'anxiété car elle implique immédiatement chez eux ''un sentiment d’impuissance face aux situations d’adversité et de stress environnemental'' (Broderick & Jennings, 2013; Santangelo White, 2012). Les recherches à ce propos se rejoignent sur l'idée d'une corrélation entre l’autorégulation et les croyances motivationnelles, (perceptions de compétence, de contrôle, etc.).

Les résultats montrent qu'un individu ayant confiance en ses capacités de réussir une tâche est susceptible de fournir plus d’activités d’autorégulation qu’un autre ayant une faible confiance en ses possibilités vis-à-vis de cette tâche (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990 ; Bouffard, 1998 ; Pintrich, 1999). Ce ''sentiment d’auto-efficacité'' (Bandura, 1986), est essentiel pour exécuter l’ensemble des actions nécessaires à l'accomplissement d'un objectif (Schunk, 1985). Dès lors, une faible perception de compétence chez l'enfant entraîne un sentiment d’anxiété venant fortement altérer sa capacité à réagir efficacement.

Quelles solutions ?

Les solutions qui peuvent être apportées aux enfants et adolescents pour favoriser la régulation émotionnelle et pallier les facteurs environnementaux anxiogènes, sont multiples et nous les détaillerons individuellement lors de prochains articles.

Cependant, nous pouvons retenir que cette démarche s'articule autour de quatre points principaux :

Permettre à l'enfant une perception sécurisée et sécurisante de son environnement

Il est essentiel de permettre à l'enfant un accès aux informations sur son environnement afin d'éviter que son imagination ne joue avec les rumeurs et les informations partielles qu'il peut entendre (dans les discours d'adultes, à la télévision, dans la cour d'école, etc.). Parler avec lui de ce qui se passe en dédramatisant la situation permet aussi de limiter que le sentiment d'anxiété soit exacerbé par l'incompréhension de ce qu'il se passe. De même, n'oubliez pas que l'enfant prend exemple sur les adultes qui l'entourent : dès lors s'il perçoit une difficulté de régulation émotionnelle chez l'adulte face à la situation, il aura davantage tendance à s'en inquiéter.

Favoriser l'expression de l'enfant quand à son vécu de la situation

Il est primordial de discuter de la situation avec l'enfant, tout en gardant en tête qu'il y a des paramètres auxquels il n'a pas encore accès, il faudra donc adapter le discours à l'enfant. N'hésitez pas à lui demander ce qu'il comprend de la situation et comment il se sent face à cela. Il est essentiel que l'enfant entende que ses émotions sont légitimes et qu'il a le droit de se sentir dépasser par la situations comme peuvent l'être les adultes.

Valoriser les capacités de l'enfant à faire face

Pour aider l'enfant à faire face aux situations anxiogènes, il est important de valoriser l'enfant dans ses propres capacités à faire face aux situations difficiles. En effet, plus l'enfant se sentira apte à traverser ses difficultés, plus l'anxiété sera facilement régulée. L'enfant doit pouvoir sentir qu'il peut influencer ce qu'il ressent selon les stratégies qu'il emploie pour y faire face. Nous pouvons utiliser des exemples de son quotidien pour lui expliquer à quels moments il a utilisé une stratégie efficace.

Permettre à l'enfant davantage de facilité dans la régulation émotionnelle avec des outils tels que la pleine conscience, la relaxation, la cohérence cardiaque, etc.

En aidant l’enfant à augmenter sa capacité attentionnelle et à freiner l’activation automatique de ses pensées, les techniques de pleine conscience lui permettent de choisir des stratégies d’autorégulation plus efficaces (Black & Fernando, 2013 ; Santangelo White, 2012 ; Semple & al., 2010). D'autre part, rediriger son attention vers un même stimulus neutre, comme la respiration, peut lui servir de point d’ancrage auquel il peut se raccrocher en tout temps lorsqu’il est exposé à des sources d’anxiété (Semple & al., 2005).

Bibliographie :

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and actions : A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall.

Black, D. S. & Fernando, R. (2013). Mindfulness training and classroom behavior among lower-income and ethnic minority elementary school children. Journal of Child and Family Studies.

Bouffard, T. (1998). Système de soi et métacognition. IN Métacognition et compétences réflexives, L. Lafortune, P. Mongeau & R. Pallascio (Eds.), Montréal : Logiques, pp. 203-222.

Broderick, P. C. & Jennings, P. A. (2013). Mindfulness for adolescents: A promising approach to supporting emotion regulation and preventing risky behavior. New Directions for Youth Development, 136, 111-126.

De Becker, E., 2020. La pleine conscience comme premier temps thérapeutique des troubles anxieux chez l’enfant. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 178(6), pp.585-591.

Denis, H., 2019. Traiter Les Troubles Anxieux Chez L'enfant Et L'adolescent . Malakoff: Dunod.

Gomez, J. & Van der Linden, M. (2009). Impulsivité et difficultés de régulation émotionnelle et de gestion des relations sociales chez l'enfant et l'adolescent. Développements, 2(2), 27-34. https://doi.org/10.3917/devel.002.0027

Gosselin, M.-J. & Turgeon, L. (2015). Prévention de l’anxiété en milieu scolaire : les interventions de pleine conscience. Éducation et francophonie, 43 (2), 50–65. https://doi.org/10.7202/1034485ar

Jermann, F., Van der Linden, M., d’Acremont, M., & Zermatten, A. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) : Confirmatory factor analysis and psychometric properties of the French translation. European Journal of Psychological Assessment, 22, 2, 126-131.

Pintrich, P.R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. IN International Journal of Educational Research, Vol. 31, pp. 459-470

Santangelo White, L. (2012). Reducing stress in school-age girls through mindful yoga. Journal of Pediatric Health Care, 26(1), 45-56.

Schunk, D.H. (1985). Self-efficacy and school learning. IN Psychology in the Schools, Vol. 22, pp. 208-223.

Semple, R. J. (2005). Mindfulness-based cognitive therapy for children: A randomized group psychotherapy trial developed to enhance attention and reduce anxiety (Thèse de doctorat). Accessible par ProQuest Digital Dissertations (PQDT).

Semple, R. J., Lee, J., Rosa, D. & Miller, L. F. (2010). A randomized trial of mindfulness-based cognitive therapy for children: Promoting mindful attention to enhance social-emotional resiliency in children. Journal of Child and Family Studies, 19(2), 218-229.

Simard, E., 2019. Développement D'une Intervention Basée Sur La Pleine Conscience Pour Enfants Présentant Un Trouble Déficitaire De L'attention (TDA / H) Et Des Symptômes D'anxiété: Une Étude De Faisabilité. Thèse en Psychologie. Université Laval Québec.

Stassart, C. (2008). La sensibilité à l’anxiété chez l’enfant, les mécanismes d’apprentissage et de résolution de problèmes. Mémoire de licence en psychologie non publié, Université de Liège, Liège, Belgique.

Stewart, S.H., Taylor, S., Jang, K.L., Cox, B.J., Watt, M.C., Fedoroff, I.C., & Borger, S.C. (2001). Causal modeling of relations among learning history, anxiety sensitivity, and panic attacks. Behaviour Research and Therapy, 39(4), 443-456.

Watt, M.C., Stewart, S.H., & Cox, B.J. (1998). A retrospective study of the learning history origins of anxiety sensitivity. Behaviour Research and Therapy, 36(5), 505-525.

Zimmerman, B.J., Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in Self-Regulated Learning : Relating Grade, Sex, and Giftedness to Self-Efficacy and Strategy Use. IN Journal of Educational Psychology, Vol. 82 (1), pp. 51-59.

Commentaires